道を歩いていたら前から歩いてくる人間に急に襲われたりしないか、電車のホームの前に立っていたら後ろから誰かに押されないか、突然、飛行機が操縦を失い、墜落しないか。

そんなネガティブな思考をイメージしたことはないか?

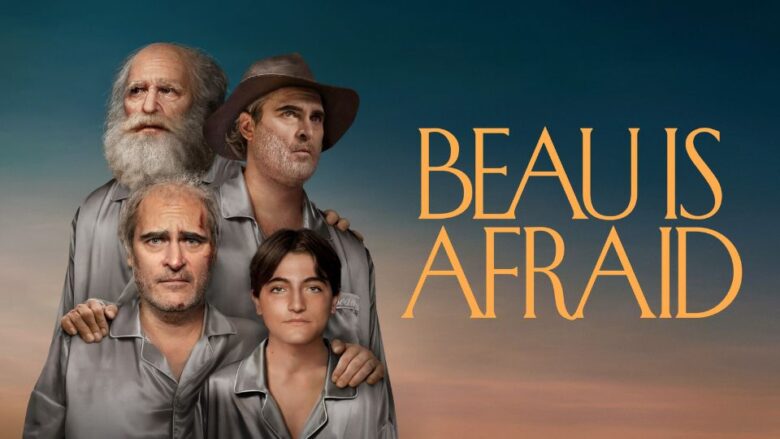

「ボーは恐れている」は、身の回りで起きている出来事に極度に怖がる男が、急死した母親の家に帰る途中、不思議ワールドに巻き込まれる話。

宗教的な怖さ、ドラッグの怖さをフィーチャーしたアリ・アスター監督が、今度は脳内の怖さを表現。

ネガティブ思考の人の脳内を具現化し、頭は「?」で全開のストーリー展開に、好き嫌いはより分かれそうだ。

だんだんと分かりにくくなりつつあるアリ・アスターの世界観だが、今作は4つぐらいのパートに分かれていて、しっかりと場面が切り替わるので思ったよりも長さは感じない。ただ、とりあえずあまり深く考えないで観た方が良さそうというのが正直な感想。

1回目では理解は不可能で、2回目を観ても難しい。そして全てを理解するのも諦めて、ただ起こることを楽しむのが良いだろう。

日常のささいなことでも不安になってしまう怖がりの男ボーは、つい先ほどまで電話で会話していた母が突然、怪死したことを知る。母のもとへ駆けつけようとアパートの玄関を出ると、そこはもう“いつもの日常”ではなかった。その後も奇妙で予想外な出来事が次々と起こり、現実なのか妄想なのかも分からないまま、ボーの里帰りはいつしか壮大な旅へと変貌していく。

あらすじ

「ボーは恐れている」というタイトルだが、これは具体的に何か特定のものを恐れているのではない。1つではなく多面的な要素として、ボーの周囲に存在するもの全てにおいて恐怖の対象として描かれる。

ボーの妄想と現実に起きていることが入り乱れており頭を抱える3時間。起きていることは説明できるが、なぜそれが起きているのかは説明できない映画となっている。

そんな映画について具体的に解説・考察していく。

映画「ボーはおそれている」キャスト

| 登場人物 | キャスト |

|---|---|

| ボー | ホアキン・フェニックス |

| ロジャー | ネイサン・レイン |

| グレース | エイミー・ライアン |

| セラピスト | スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン |

| ジーヴス | ドゥニ・メノーシェ |

| トニ | カイリー・ロジャーズ |

| エレーヌ | パーカー・ポージー |

| モナ | パティ・ルポーン |

徹底解説・考察1|ボーは何に恐れているのか?

考えうる最悪の出来事を想像しているため

タイトルにあるように主人公であるボーは、極度の怖がりである。住んでいる場所の治安がカオスすぎて最初から妄想の中ではないかと疑ってしまうが、これは昨今の狂ったニュースに溢れている混沌した社会の縮図である。

街には落書きだらけ、部屋には毒蜘蛛注意の貼り紙。性的な店の看板に、裸でナイフを持って人を襲う通り魔。屋上から飛び降りようとする人と、それを嬉々として撮影する人。暴力的で壊滅的な街にボーは暮らしている。

そんな街で暮らすボーは、極度の不安症であり、デタラメな街で暮らすこと以外にも日常生活に支障をきたしている。

水を飲まずに薬を飲んでしまっただけで怯え、ドアを蹴破られるのではないかと言う妄想によるネガティヴな思考がボーを支配している。

被害妄想の思考を具現化することで、現実がさらにカオスの状態へと引きずり込まれる。しかし、映画の中で何が現実で何が妄想なのか明示されない。

全てを現実世界として見るのではなく、ボーの頭の中では起こりうる最悪の出来事が描写されている。そう考えて流れる映像を受け止めるのが良い。この映画はボーの視点なので、現実に起きたことと同様にボーの脳内で起きたことも具現化されている。

例えば夜、「音楽を消してくれ」のメモを受け取った時、ボーは全く部屋で音楽をかけていなかった。徐々に攻撃的になるメモと急に隣の部屋から鳴り出す音楽は、ボーのネガティブな妄想が具現化したものと思われる。

ボーに恐怖を与える者たちの存在

映画に登場する人物の中にもボーの恐怖を煽る存在がたびたび登場する。ロジャーとグレイスの家にいた精神的に病んだ元軍人のジーヴスだったり、死んだ兄のことばかりの両親に苦しむ娘のトニ。2人の存在は恐怖をあおり、執拗にボーを追い詰める。ジーヴスに至っては、森の中で銃を連射し、モナの家にまではいりこんでくるが、ここはボーの脳内再生の可能性はある。

世界で起きている悲惨なニュースやSNSを目の当たりにし、私たち観客にもわかるように具現化し、現実世界はこんなにも修復不可能なほどに狂いきっているのだと見せつける。

「ボーは恐れている」の世界観がわかったところで、実際に起きたことが何なのかを説明する。

徹底解説・考察2|ボーはおそれているの映画の意味と目的

「ボーは恐れている」は、母親のモナが死んだことを突然知り、実家へ向かう道中、カオスな世界を旅しながら目的地を目指す冒険活劇。

妄想と現実が、混在するややこしい映画なのだが、結論としては母親は生きているのは現実のこと。

母親は死を装っていた

母親はシャンデリアの下敷きになって死んだことから、ボーは急ぎ家に帰ろうとする。しかし、全ては母親が仕組んだことだった。

結論から説明するためいきなり最終章から入るが、昔好きだったエレーヌとの行為を終えた後、母親がボーの前に現れる。死んだのは母親ではなく、ボーを小さな頃から育ててくれたハウスキーパーだった。

実際には母親は死んでおらず、自分が死んだことに見せかけることで、ボーの自分に対する献身的な愛を試していたのだ。

母親はボーに愛情を注いでいたが、ボーがその愛を平等に返してくれることにも期待していた。モナが言うには、母親の誕生日に送ったCDと同じものを学校のスクールカウンセラーに送ったり、キッチンセットを送ったのも、モナが料理をしないことを公言した後だったと言う。それらはボーにとっては素直な感謝のつもりだったが、モナにとっては屈辱的に受け止められてしまった。

そしてモナが注いだ愛を返していないことに腹を立て、その愛を計るかのように自分を死んだことにしたのだ。

母親の支配は愛に飢えていたから

母親は自分が受けた愛情を同じように返さないと許さなかった。

それは、モナの生い立ちがそうさせている。モナは自分の母親からは愛情を受けてこなかったと告白している。その体験から同じことを自分の息子にはしないと誓った。

その結果が子離れできず、支配しようとするところに行き着くわけだが、その愛は歪んでいた。自分の親から受けることができなかった愛情をボーに求めることとなったのだ。

全てはモナに監視されていた

家に帰った時、ボーの精神科医に出会うことになるが、彼はモナの協力者だったことが判明する。すべてのセラピーは録音されモナの手へ渡っていた。

冒頭のカウンセリングで「親元に帰っていないことに罪悪感は?」と聞かれるシーンがあるが、中年の男が親と別居していて数ヶ月ぶりに出会うことは決して珍しいことではない。この質問はモナが常に自分を優先に考えないことについてカウンセラーを通して咎めている。

監視はそれだけではない。ボーがグレースとロジャーの運転する車にはねられ、家で介護を受けている時に自分が映っている映像を見ることになるシーン。

そして早送りすることで、自分の未来の姿まで見ることになるのだが、これはボーが生まれてから死ぬまで全てモナに見られていると言うことを示唆している。

射精をすると死ぬと教えられていた

父親が死んだのはボーを授かった瞬間だった。射精をした瞬間、モナの中でボーの生命が誕生した瞬間に父親は心不全で死んでいる。そのことを母親から聞かされていたボーは、セックスをすると死ぬという誤った価値観を信じ込んでしまうことになる。

だから彼はエレーヌとの最中にも怖がっていた。しかし、ボーは射精後も生きていることを実感し、幸せが込み上げる。それを教えてくれたエレーヌに感謝するが、そのときエレーヌはボーの上にまたがったまま絶命していた。女性側が絶頂したことで死を迎えることになったのだ。

また屋根裏に上がった時、ペニスを具現化したような父親と出会うが、これはボーの妄想によるものである。父親の顔を知らないボーにとっては母親に受胎させた父親は性器としてしか認識できておらず、それらを可視化し、象徴的に描かれている。

射精をすると死ぬという教えを信じ込ませるために父親に手をかけた可能性はあるが、明らかになってはいない。

事実、ボーは中年になっても童貞のままだった。

モナが少年を屋根裏に閉じ込めるシーンがあるが、あのシーンはボーと思われる少年とそれをお風呂につかりながら見ている少年に分かれている。おそらくどちらも同一人物であるが、真実を知ろうとしたボーの記憶をもはやそれができなくなった弱気なボーが眺めていると言う構図である。

モナに父親のことを尋ねたことで屋根裏に閉じ込められ、暗い空間で恐怖を味わうことになった。屋根裏にいた痩せ細った老人は閉じ込められ続けたボーを具現化したものであり、主体的に行動するボーがあの時からいなくなったことを示唆している。

MWの存在

映画の中でところどころ映る「MW」というロゴに気づいただろうか。

モナがボーを支配しようとしていたのは家に帰った時の写真や広告から垣間見ることができる。それは一見良い思い出とも捉えられるが、明らかに異質に映る。モナはMW社のCEOという立場であり、それは複数の事業を運営するコングロマリットな企業だとわかる。歯ブラシや髭剃りや薬、レトルト食品から住宅など、ボーが使うもの全てにMWのロゴが表示されている。

それはつまり、すべてにおいて母親の息がかかっていることを示している。

実際に住んでいたアパートもMWが所有するものだった。

MWのCMが流れたときのメッセージは「Perfect Safty」。MW社が掲げるこの理念は全てボーに対して向けられている。

そして母親の肖像画の中にはMWで働く従業員が写っているが、その中には映画の中に出てきた人間が何名か存在する。

冒頭で出てきた全身タトゥーの男はMWの従業員だった。

モナは従業員をも操っていた可能性がある。タトゥーの男にボーを襲わせることで、外の世界への恐怖を植えつけようとした。ボーの自立心をはばみ、母親の庇護から出さないようにした。

また、同じように医師のロジャーもMWの従業員だった。彼はボーが母親の元に行くのを引き止めようとしたのは明らかで、それは母親がボーに献身的な愛を確かめるための試練として妨害させた可能性がある。

そして妻のグレースはカップにメモを残したり、チャンネル78を見るように伝えたことから、ボーをモナの支配下から救い出そうとしていたように見える。

冒険活劇といったのはこのように、ボーが母親の支配からの抜け出すための冒険だから。エレーヌがモナのことをドラゴンに例えている場面があるが、ラスボスは母親だったことを示している。

エレーヌも同じようにMWの社員だった。しかし、母親の息子がボーだということを理解していなかったことから、ボーが意識した女性をモナの掌中におさめた可能性もあり得る。

全てにおいて辻褄が合うようにできているわけではなく、メタファー的な概念が多く含まれている映画。ロジャーの家の監視映像や途中の森で起きた記憶を辿るような旅路。父親、そして最後の裁判まで、現実で起きていることとボーの脳内を組み合わせて映像化している。

だからこそ一つ一つの事象を事細かに言語化しようとすると理解できず説明不可能な状況に陥ることになる。

森の中の演劇の意味

ロジャーとグレイスの家から脱出し、森の中をさまよっていると自然で暮らす集団に出会うことになる。その中で演劇を観ることになるのだが、途中から主人公がボーに変わっていく。

鎖に繋がれた主人公が鎖を切ると、それはボー自身になっていた。これは鎖=母親に例え、母親から自立し、独り立ちしたボーを描いている。つまり、これはボーの願望ともいうべき妄想の世界である。

その中でボーは3人の子宝に恵まれる。その生活は決して楽なものではなかったが、確かに自分の意思で主体的に行動していた。子供と離ればなれになってしまったが、最終的に出会うことができたのもボーが主体的に行動していたからだ。

しかし、3人の子供と再会したとき、母親について聞かれる。一度も他人と行為をしたことがない男がなぜ子宝に恵まれることができるのか。

そこでボーは現実に引き戻され、逃れられない現実を再びさまよいはじめる。

ラストの意味

狂ってしまった母親の愛が歪な方向に向かい、そこから脱しようともがいたボーは、虚しく破れて暗い湖の底へ沈んでいく。

ボーは、家に帰るという行為を無意識にカギをなくすことで抵抗した。それからの冒険は、母親の支配から逃れるラストチャンスだった。しかし、その試みが失敗し、ついに主体性は完全に消失し、歪んだ審判がくだされる。「ボーは恐れている」は、自我が亡くなった人間の最後の末路を描いたホラー映画である。

世界は、一部の声がでかい人間たちに支配され、ボーのような声を出せない人間たちは縮こまり逃げ続けることになる。映画は単なる毒親の話だけでなく、絶え間なく攻撃的で分断的なニュースが飛び交う世界を悲観したディストピアな現代を具現化したものともいえる。

映画はところどころ意味不明で理解が難しいと感じたかもしれない。しかし、個人の価値観では到底説明のつかない現象はすでに現実世界で起こっているではないか。

コメント